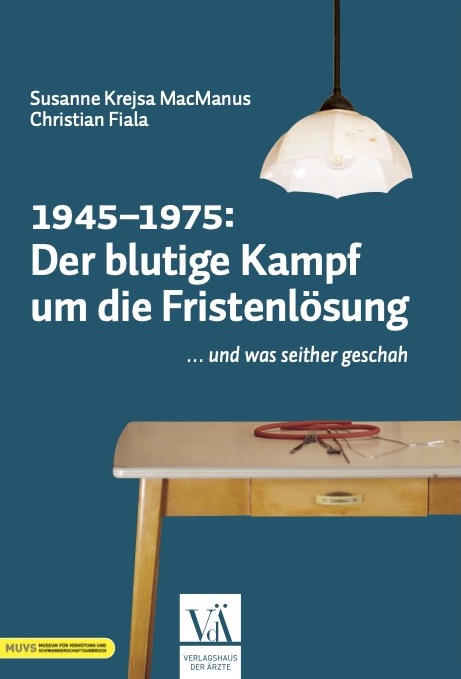

1945-1975: Der blutige Kampf um die Fristenlösung ...und was seither geschah

Die Fristenlösung wurde am 29. November 1973 im Nationalrat von der SPÖ gegen ÖVP und FPÖ beschlossen. Mit einem Beharrungsbeschluss des Nationalrats wurde sie am 23. Jänner 1974 verabschiedet und ist seit 1. Jänner 1975 in Kraft.

Wie kam es eigentlich zu dieser Gesetzesänderung?

Der vorliegende Band 2 der Schriftenreihe des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch (MUVS) beleuchtet die Zeit davor und die Zeit danach: Die Lebensumstände der betroffenen Frauen zwischen 1945 und 1975, ihr soziales Umfeld, die medizinischen und organisatorischen Abläufe illegaler Abtreibungen, das Verhalten direkt und indirekt Beteiligter sowie die Rolle von Exekutive und Judikative bei der Behandlung des verbotenen Eingriffs, aber auch der nicht seltenen Neugeborenentötung als Konsequenz einer nicht-erreichten Abtreibung. Anhand von Strafprozessakten, Zeitungsartikeln, Dokumenten aus Krankenhäusern, Darstellungen aus Literatur und Bildender Kunst, Gesprächen mit Betroffenen, mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen und mit Angehörigen von Akteuren und Akteurinnen wollen wir uns ein Bild machen, wie Frauen eine ungewollte Schwangerschaft erlebten.

Mit unserer historischen Recherche wird nachvollziehbar, auf welcher Grundlage, mit welchen Argumenten und in welchem gesellschaftspolitischen Klima die Fristenlösung 1975 in Österreich eingeführt und trotz des massiven Widerstandes der Katholischen Kirche vom Großteil der Bevölkerung angenommen wurde. Dazu ein Zitat des Rechtsanwaltes und Österreichischen NR-Abgeordneten Gustav Zeilinger aus dem Jahr 1955: »Da an jeder [illegalen] Abtreibung etwa drei Personen beteiligt sind, begehen in Österreich rund 600.000 Personen im Jahr ein Verbrechen. Das bedeutet, dass in neun Jahren das ganze Bundesvolk – mit Ausnahme der Kinder – dieses Verbrechen begeht.«

Und schließlich: Was ist in den 50 Jahren seither geschehen? Wie oft werden heute Abbrüche gemacht, welche Methoden werden angewandt, wer machts und wer verweigert, wie könnte man die Zahlen senken, wie stehen die politischen Parteien heute dazu? Und das heiße Thema Spätabbruch: Erlaubt, aber oft boykottiert. Und noch ein Blick in andere Länder: Wie geht es den Frauen dort?

Dr. Susanne Krejsa MacManus ist Autorin und freie Medizinjournalistin und führte von 2018 bis 2024 das MUVS-Forschungsprojekt ‚Abtreibungen in Österreich – 1945 bis 1975‘. Sie ist Beiratsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (ÖGW). Von 2018 bis 2022 war sie Mitglied der Arbeitsgruppe ‚Geschichte der Medizin und Medical/Health Humanities‘ an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Gemeinsam mit Christian Fiala veröffentlichte sie im Jahr 2016 im Verlagshaus der Ärzte die Biografie des österreichischen Gynäkologen Hermann Knaus unter dem Titel ‚Der Detektiv der fruchtbaren Tage‘.

Dr. med. Dr. phil. Christian Fiala ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wien und leitet Familienplanungskliniken in Wien und Salzburg (www.gynmed.at). Ferner ist er Wissenschafter und Mitglied der Forschungsgruppe zu Reproduktiver Gesundheit an der Karolinska Universitätsklinik in Stockholm mit zahlreichen Publikationen und regelmäßigen Vorträgen auf Kongressen. Er ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) und der European Society of Contraception (ESC). Er war langjähriger Vorsitzender der ‚Internationalen Vereinigung von Fachkräften und Verbänden zu Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption‘ (FIAPAC). Im Jahr 2003 gründete er das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien.

Mitglied beim Museumsbund Österreich

Mitglied beim Museumsbund Österreich Träger des Österreichischen Museumsgütesiegels

Träger des Österreichischen Museumsgütesiegels Unterstützt von der European Society of Contraception and Reproductive Health

Unterstützt von der European Society of Contraception and Reproductive Health Nominiert für den EMYA 2010 European Museum of the Year Award, Erster Preisträger des Kenneth Hudson Award der Trustees of the European Museum Forum

Nominiert für den EMYA 2010 European Museum of the Year Award, Erster Preisträger des Kenneth Hudson Award der Trustees of the European Museum Forum Aufgenommen in den 'Excellence Club - The Best in Heritage'

Aufgenommen in den 'Excellence Club - The Best in Heritage' Partner bei "Hunger auf Kunst und Kultur"

Partner bei "Hunger auf Kunst und Kultur" Vorteilspartner bei "Club Wien"

Vorteilspartner bei "Club Wien"